アクリル絵の具で描いた作品

こんにちは絵描きの川原です。

今回はロココ美術の巨匠として有名な『アントワーヌ・ヴァトー』についてお話していきます。

ロココ期はルネサンス、バロックと比べると、評価の低い時代でした。

そんな中でも有名な画家がいます。

まず今回紹介する『アントワーヌ・ヴァトー』、続いて『フランソワ・ブーシェ』

『ジャン=オノレ・フラゴナール』の3人です。

ヴァトーはロココ前期(1710-20年代)

ブーシェはロココ盛期(1730-50年代)

フラゴナールはロココ後期(1760-80年代)の代表的な画家です。

アントワーヌ・ヴァトーについて知りたい方は是非読んでみてください!

アントワーヌ・ヴァトーとはどんな画家?

本名:ジャン=アントワーヌ・ヴァトー

生没年:1684年10月10日-1721年7月18日 (36歳)

活躍した場所:フランス パリ

特徴:『雅びな宴』の画家と呼ばれる

作風:ロココ

ロココ絵画の『雅宴画(フェート・ギャラント)』を確立した事でも知られる、ロココ美術を代表する画家です。

1684年、フランス西北部ベルギーの国境に近いヴァランシエンヌで屋根葺きを生業とする一家に次男として生まれます。

同じ地域の画家にJ・A・ジェランに師事し絵画を学びます。

ヴェラシエンヌはフランドル領に属していましたが、1678年にフランス領に編入されたばかりで、同地には『ピーテル・パウル・ルーベンス』の作品も数多く残されていました。

『雅宴画』をはじめ、宗教画、神話画、寓意画、戦争画(歴史画)、肖像画、風景画、風俗画など

様々なジャンルを手掛けていました。

当時のフランスは美術アカデミーが発展してきたおかげで、優れた技術を持つ画家が出ていました。

ロココ美術の巨匠として有名なアントワーヌ・ヴァトーですが、初期の頃からそうした絵を描いていたわけではありません。

美術アカデミーが発展していたということは、もちろん誰でも簡単に結果を出せるというわけではなく、王立美術アカデミーに認めてもらわないといけません。

ヴァトーは王立美術アカデミーに認めてもらうために、伝統的な歴史画や物語画を描いていました。

ですがそうした絵を描くのが苦手だったのか、ニ度も出品して落選しています。

1702年、ヴァトーはパリへ出て聖像画の模写を制作し、劇場装飾家の工房に入り芝居画を描き生計を立てながら、その画題と技法を会得します。

1708年から当時の著名な室内装飾家で、リュクサンブール宮殿に住んでいたオードラン3世の助手として働き、ロココ的な装飾様式を身につけました。

ルーベンスの代表作やヴェネツィア派の模写を行い多大な影響を受けます。

同時期にローマ賞に応募、結果は2位となりイタリア留学の権利は得られないものの、

数年後に同時代の宮廷画家であるシャルルに認められ、1712年に王立絵画・彫刻アカデミーの準会員に加入します。

彼は準会員から正会員に昇格するため、アカデミーからの依頼で1717年に手掛けた

『シテール島の巡礼(雅やかな宴)』によってアカデミーの正式な会員に選出されます。

この作品を観た審査員は非常に驚き、それまではヴァトーのような作品のカテゴリーはなく、

どのような分類にしたらいいかわからなかったようです。

この時に初めてアカデミーは雅宴画(フェート・ギャラント)という絵画のジャンルを作ることになりました。

非常に高い評価を得ていたヴァトーですが、若い頃から結核を患っており37歳という若さで亡くなってしまいます。

ロココ美術と雅宴画(がえんが)

【愛の祝宴】1718年-19年 ドレスデン国立美術館 ドイツ

ロココは18世紀初頭のフランスで生まれ、ルイ15世の宮廷から始まり、ヨーロッパ中に広がりました。日本人でもイメージしやすく『猫足家具』や漫画『ベルサイユのばら』の世界だと思えば間違いありません。

バロックがより繊細になり装飾的になった様式です。

ロココの語源は、バロック期の庭園に多い小石や貝殻を固めて作った人工洞窟『ロカイユ』岩の意味です。ちまちました、ごちゃごちゃした様式ということで否定的に使われました。

ロココ絵画はヴァトーに始まり、ブーシェ、フラゴナールと継承された『雅宴画』です。

宮廷人の必須教養である気の利いた演出で、屋外で催された雅『ギャラント』な宴『フェート』です。

それをバロックの華やかさをそのままに、より繊細でお洒落な画風で描いた絵画です。

古典主義とは真逆で、気楽で軽快で繊細な美術です。

アントワーヌ・ヴァトーの代表作『シテール島の巡礼』

【シテール島の巡礼】1717年 ルーヴル美術館

【シテール島の巡礼】1717年 ルーヴル美術館

この『シテール島』はギリシャの島で、古代ギリシャ神話では愛の女神ヴィーナスが上陸したと言われている伝説の島になります。

愛の女神というだけあって、独身者が巡礼に行けば必ず良き伴侶が得られるというヴィーナス崇拝の中心にもなっています。

哀愁や儚さを感じるいい絵ですが、これは貴族の合コンを描いた作品だそうです。

1712年以来、王立絵画彫刻アカデミーはヴァトーに対して、正会員になるために『資格作品』の提出を求めていました。

再三の依頼、催促により手掛けた『シテール島の巡礼』はロココ美術を代表する名画となりました。

この『シテール島の巡礼』にはほぼ同じ構図の類似作品があり、ひとつはパリのルーブル美術館に、もうひとつはベルリンのシャルロッテンブルグ宮殿にも1718-19年頃に制作された作品が所蔵されています。

【シテール島の巡礼】1718-19年 シャルロッテンブルグ宮殿

【シテール島の巡礼】1718-19年 シャルロッテンブルグ宮殿

作品集

【困った申し出】1715年 エルミタージュ美術館

【困った申し出】1715年 エルミタージュ美術館

【ポーランドの女性】1717年 ワルシャワ国立博物館

【ヴェネツィアの祝宴】1719年 スコットランド国立美術館

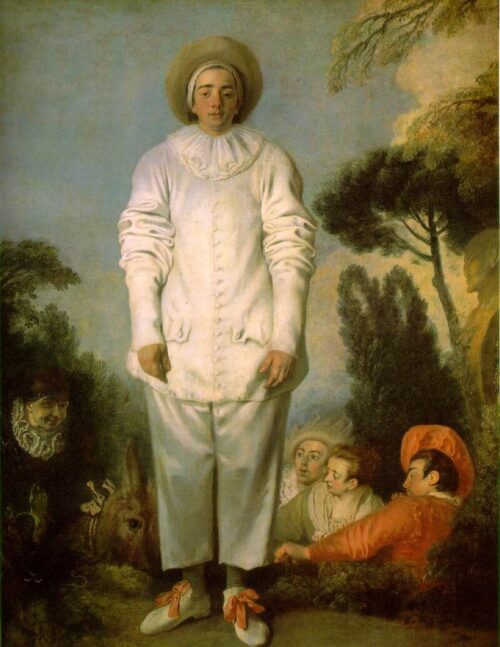

【ピエロ(旧称ジル)】1718年-20年 メトロポリタン美術館

まとめ

今回はロココ美術を代表する画家アントワーヌ・ヴァトーについてお話してきました。

王立絵画・彫刻アカデミーはヴァトーの作品に対してどのような分類にすればわからず、

この時に初めて『雅宴画』という絵画のジャンルを確立しました。

これが『雅宴画』(フェート・ギャラント)のはじまりだったんですね。

この時のヴァトーの評価も絶頂期だったのですが、若くして亡くなってしまいました。

今回はここまでにします。

次回は『フランソワ・ブーシェ』についてお話していきます。

コメントを残す