アクリル絵の具で描いた作品

こんにちは絵描きの川原です。

今回はバロック期で最も有名な画家のひとり『レンブラント』についてお話していきます。

レンブラントは初期は劇的な光の演出の典型的なバロック絵画を描いていました。

順調な人生を送っていましたが、年を重なるごとに様々な悲劇が彼を襲います。

ではレンブラントとはどんな画家だったのか、どのような有名な絵画作品があるなどわかりやすく解説していきます。

レンブラントについて知りたい方はこの記事を是非読んでみてください!

レンブラントはどんな画家?

本名:レンブラント・ハルメンソーン・ファン・レイン

生没年:1606年7月15日‐1669年10月4日

出身地:ネーデルランド連邦共和国

作風:バロック

人生:50歳で破綻

レンブラントはオランダ、ライデン生まれの画家で製粉業を営む父とパン屋を営む母との間に

9人兄弟の8番目の息子として生まれます。

1620年、レンブラントが14歳の時に最初の師であるスワーネンブルグに弟子入りします。

このスワーネンブルグは秀でた画家ではなく平凡な画家に過ぎなかったと言われています。

レンブラントがスワーネンブルグから学んだものは絵画の基礎的な部分に限られていたんですね。

スワーネンブルグから3年間は絵画技法から解剖学まで必要な技能を学んだレンブラントは

その技術が評判を得ており、18歳の時に父の勧めで当時オランダ最高の歴史画家といわれた

アムステルダムのピーテル・ラストマンに師事しました。

レンブラントはラストマンの作品を熱心に研究し、主題と構成まで広がりのある構図を学んだとされています。

ここでレンブラントは、カラヴァッジョの明暗を用いる技法や嗜好性や、表現力など多く学び

アルブレヒト・デューラーからも影響を受け描写力にも磨きをかけました。

順調な人生と衰退、悲劇

【テュルプ博士の解剖学講義】1632年 マウリッツハイス美術館

【テュルプ博士の解剖学講義】1632年 マウリッツハイス美術館

レンブラントは26歳の頃に『テュルプ博士の解剖学講義』という作品で一躍有名になった画家です。

この作品はとても高い評価を受け、富や名声を得ることになります。

この頃になると定期的にアムステルダムに来て、肖像画の依頼を受け制作するようになっていました。

レンブラントを高く評価していた画商からの依頼で、画面に描かれている人物は医者ではなく全員が街の重要人物でした。

依頼主からの要望に完璧に応え、絵画としても素晴らしい作品になりました。

テュルプ博士の解剖学講義で名声を手に入れたレンブラントは、

資産家の娘でのちに妻となる『サスキア』と出会います。

このサスキアという女性は、レンブラントの作品のモデルとして油彩画、素描などに多く登場します。

レンブラントはサスキアと結婚し、画家としての高い報酬を得られるようになり社会的地位も得ます。

大豪邸に住んだり趣味である美術品収集に没頭するなど浪費の激しい生活をしていたようです。

この頃のレンブラントは順調な人生を送っていました。

完全に大成功を収めた画家だと言えるかもしれません。

【サスキア・ファン・アイレンブルフの肖像】1635年 ナショナルギャラリー

しかし年を重ねるごとに様々な悲劇が彼を襲います。

代表作『夜警』を完成させた年に妻のサスキアが29歳の若さで亡くなってしまいます。

それだけでなく両親、サスキアの姉、生まれて間もない我が子まで次々に先立たれてしまいます。

更にレンブラントは息子のために乳母を雇ってました。その乳母と家政婦の両方と愛人関係を持っていたことで婚約不履行で訴えられてしまいます。

これに加え、以前のような稼ぎがないのにも関わらず、収入以上に浪費していたためどんどん借金が増えていきました。

財産を処分することになりましたが、制作は続けていました。

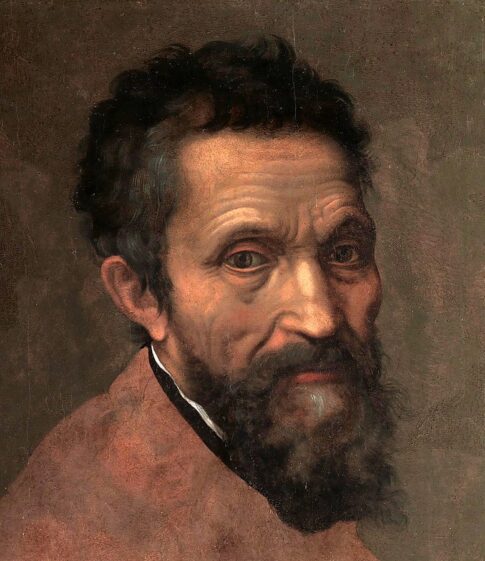

この時期のレンブラントは多くの自画像を残していて、年齢を重ねるごとに絵は制御のきいた色彩、厚塗りのマチエールになっていきます。

深い精神性を感じる絵画はひときわ評価が高く、今でも強い人気を誇っています。

晩年になると家も家族もパトロンも財産も失い、レンブラントは63歳で生涯を終えることになりました。

代表作品「夜警」とはどんな作品?

【フランス・バニング・コック隊長の市警団(夜警)】

【フランス・バニング・コック隊長の市警団(夜警)】

1642年 アムステルダム国立学物館

レンブラントの代表作品である【夜警】という有名な作品になります。

レンブラントは、アムステルダムの名士である市民隊の隊長バニング・コックと隊員17名から集団肖像画の依頼を受けます。

簡単に説明すると、アムステルダムの自警団である、火縄銃組合の依頼で描かれた作品になります。

画面中央にいる黒い衣装で赤い帯をつけているのが隊長のフランス・バニング・コックという人物です。その横にいる金色の衣装を纏っているのが副隊長のウィレム・ファン・ライテンブルフです。

この絵画のタイトルは『夜警』となっていますが、実は昼の光景を描いたものになります。

ニスの劣化によって画面全体が黒くなってしまったため、『夜警』というタイトルになってしまったそうです。

この【夜警】では画面左上から光が差し込んで、中央の隊長と副隊長が明るく描き起こされているのがわかります。

この【夜警】に登場する人物が同じ金額を払って制作されました。

しかしみんな平等に描かれていない上に、何も関係ない少女にも光を使い目立たせてしまったため物議をかもしました。

ですがコック隊長はこれを気に入って、絵画の出来栄えはレンブラントの評価を高めました。

こうした光の使い方、主役を引き立たせるのがレンブラントの技法の特徴になります。

また16世紀以降のオランダでは、集団肖像画はよく描かれていたんですね。

【デルフトのファン・デ・メール博士の解剖講義】1617年

【デルフトのファン・デ・メール博士の解剖講義】1617年

ミヒール・ファン・ミーレフェルト オランダの画家

この頃の集団肖像画はみんな平等に描かなければ仕事にならなったのだと言われています。

多くの絵は皆横並びで人物が描かれるだけでした。

実際にレンブラントが後期に描いた作品の中に【布地商組合の見本調査官たち】という集団肖像画があります。

この作品もただ横並びにモデルが並んで描かれていますね。

【布地商組合の見本調査官たち】1662年 アムステルダム国立美術館

【布地商組合の見本調査官たち】1662年 アムステルダム国立美術館

作品集

【目を見開いた自画像】1630年

【エウロペの誘拐】1632年 J・ポール・ゲティ美術館

【エウロペの誘拐】1632年 J・ポール・ゲティ美術館

【ガリヤラの海の嵐】1633年 イザベラ・スチュワート・ガードナー美術館

1990年に美術館から盗まれ、行方不明

【微笑むサスキアの肖像】1633年 ドレスデン国立古典絵画館

【フローラに扮したサスキア】1634年 エルミタージュ美術館

【フローラとしてのサスキア】1635年 ロンドン・オリジナル・ギャラリー

【放蕩息子息子に扮したレンブラントとサスキア】1635年

ドレスデン国立古典絵画館アルテ・マイスター絵画館

【ヘンドリッキエ・ストッフェルドホテル・ヤーヘルの肖像】1654年 ルーヴル美術館

レンブラントの愛人の一人

【63歳の自画像】1669年 ロンドン・オリジナル・ギャラリー

まとめ

今回はオランダのバロック絵画の巨匠レンブラントについてお話してきました。

レンブラントは順調な人生を送りますが、その後は様々な悲劇に見舞われました。

しかし後期の深い精神性を感じる絵画はひときわ評価が高く、有名な絵画が多いのも特徴の一つなんですね。

今回はここまでにします。

次回はアントワーヌ・ヴァトーについてお話していきます。

またほかの記事でお会いしましょう!

コメントを残す